西藏自治區黨委統戰部版權所有????藏ICP備18000039號-1????

藏公網安備 54010202000133號

1957年,周恩來總理召集了八位從中國協和醫學院(現為中國醫學科學院)畢業的優秀學生到人民大會堂,給予了他們一個重要的任務,前往青藏高原,在西藏、青海分別建立邊陲地區的醫療體系,陸宗智是領隊人。

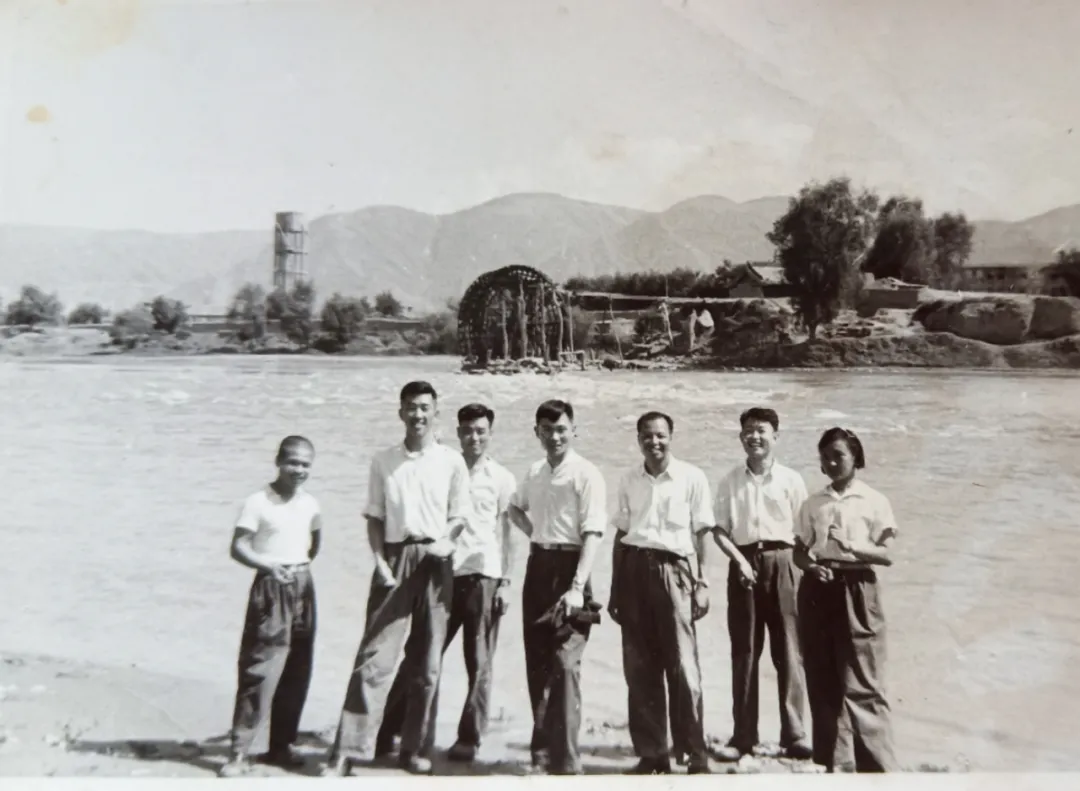

圖為1958年夏,陸宗智一行8名大學生軍醫進藏路過蘭州黃河岸。(其中一人照相,陸宗智為圖中者)

從1958年開始,在長達38年的青海、西藏建設過程中,陸宗智與其他七人一起,不僅成功建立了醫療體系,還翻譯并研究了更符合中國青藏高原地區的高山病學科,成為中國預防和治療高山病的先驅者,為之后前往西藏、青海的工作人員等建立了健康醫療體系,亦為世界高山病研調、處置作出了重要貢獻。

在西藏和平解放七十周年之際,陸宗智的遺孀張愛菊女士,講起了那段過往,那段中國醫學科學家們在邊陲哨卡為國家的長治久安作出貢獻的故事。

”

陸宗智先生生于1929年的北京,家里世代中醫,在北京的中心地帶擁有享譽一方的“廣育藥站”和醫療診所。歷史文獻表明,陸氏中醫在多年間懸壺濟世,對貧苦百姓施藥無數,拯救了很多人的生命,尤其對醫治疑難雜癥、破傷風、安胎保胎等有著豐富的治療經驗。新中國成立后,在公私合營進程中,陸氏后人積極加入到了建設新中國的隊伍中,為國家捐出了大量祖傳藥方、資產。

圖為1957年8月陸宗智軍醫中尉照。

一人一馬一老槍

陸宗智在祖傳中醫的基礎上,刻苦鉆研現代醫學,成為協和醫學院的高材生,他勤奮、好學,各科成績優異,當時是醫學院的優秀學生代表之一,也是吳階平先生的得意門生。學成畢業后,在深厚的中醫藥學基礎上,學習現代醫學,他如虎添翼,成為醫生中的佼佼者。

圖為1976年2月在西藏自治區第二工人醫院樓前陸院長與醫護人員合影。

1951年,西藏和平解放,這是西藏歷史上具有劃時代意義的轉折點,也是中國人民解放事業和祖國統一事業的一件大事。為促進西藏發展,中央政府向西藏輸送了各行業優秀的人才。這期間,內地到西藏的工作人員常有水土不服和高山反應,尤其是以肺水腫、腦水腫為主的高山病尤為突出,這類疾病極易造成人員的傷亡,不僅對入藏人員有生命健康威脅,也是長期困擾青藏高原居民的健康問題。

圖為1987年6月陸院長指導駐藏地區醫院進行高山病等相關學術性會診、研討會。(陸宗智為中帶帽者)

陸宗智抵達西藏后,刻苦鉆研、忘我奉獻,融合現代醫學和傳統醫學的精髓,憑借出類拔萃的英文和拉丁文,研究翻譯了國外高山病學的著作,并結合青藏高原地區的特點和獨特的地理環境、以及亞洲人身體素質進行摸索施治;深入牧區探訪,與牧民們同吃同住,用自己的身體感受高原缺氧。

一個人、一匹老馬、一把老式手槍,老馬為他識途,手槍護身防野獸,他一走就是半年……最終成功編撰了至今仍被奉為權威的醫學著作《高山病》一書。

世界屋脊上的戀情

張愛菊女士,同樣為西藏建設奉獻了38年。她在回憶與丈夫陸宗智相濡以沫的過往時,飽含著深情與懷念。

她是護士學校畢業后分配到西藏的。在工作中,陸宗智對張愛菊產生了愛意,而張愛菊認為醫院那么多優秀女醫生、女護士,自己在長相學歷家境等各方面條件都配不上陸院長,面對陸宗智的表白,她多次拒絕。

圖為一家人回顧陸宗智的建藏史。

陸宗智是黨員,是內科主任醫師,醫院院長,還是青藏高原高山病課題組的首席組長,工作之余,他還教授醫院員工英文和拉丁文,為藏族群眾傳授基礎文化和醫學知識。慢慢地,張愛菊發現陸宗智不僅醫術高超、生活樸實、作風正派,對前來看病的普通患者熱情、友善、負責,這樣一個對陌生人都以誠相待的人,未來對自己及親人一定會更好,于是在這世界屋脊上,一段浪漫的愛情開始了。

圖為1993年8月西藏基地創建40周年陸宗智、張愛菊在將軍樓前與慕生忠將軍及夫人合影。

不久,時任西藏自治區領導的陰法唐同志,在了解在藏工作人員生活狀態時,獲知了大齡未婚青年陸宗智心有所屬,于是在全國人民代表大會常務委員會原副委員長阿沛·阿旺晉美的關心下,陰法唐書記和慕生忠將軍的證婚下,陸宗智和張愛菊結婚了。婚后他們育有四個孩子,三個女兒為陸雙燕、陸雙翼、陸瑞紅,兩人為唯一的兒子起名:陸瑞東。預示著一家人立志建設祖國邊疆,獻身西藏,但始終遙望著東方的北京,遙望著祖國的心臟,遙望著東方的太陽。

用生命保護的“大眼睛”

中國解放之初,國家百廢待興,由于青藏高原地處邊陲,各項基礎設施和醫療設施極度貧乏,作為醫療專業人才的陸宗智,受困于醫療設施的奇缺,無法對很多細菌、病毒采取有效的檢驗措施,極大限制了他的醫學研究。他向上級匯報,希望提供一架顯微鏡,用于醫學觀察研究。但在那個時候,全國也沒有幾臺顯微鏡,當他的報告輾轉到了周恩來總理手上時,周恩來總理立刻特批,委托涉外部門從國外采購了一臺顯微鏡,當顯微鏡到達北京后,中國空軍的領導立刻指派軍用飛機運到拉薩。

顯微鏡到達拉薩機場后,得到消息的陸宗智興奮地手舞足蹈,一改平日的沉穩,拉著夫人張愛菊的手,和一眾醫護人員跳起了鍋莊,大家一起歡慶直到深夜。第二天一早,他和醫院的駕駛員一起駕乘吉普車驅車1200多公里,從格爾木奔赴拉薩,接到顯微鏡后又后馬不停蹄趕回格爾木。

歸程心切,加上突降暴雪,道路崎嶇,吉普車不幸翻到山下,車輛報廢了,駕駛員王保武艱難爬出車后,聽到陸院長微弱的呼吸聲,然而他自己手部和腿部也受傷了,無法施救,他艱難地爬著找附近的牧民幫忙,月黑風高下,最終找到了幾位牧民將車輛翻正,救出陸院長。當陸院長的身體露出的一剎那,所有人都驚呆了,他死死地抱住那架顯微鏡,使之不被撞擊,而他的臉部和頭部已滿是凝固的鮮血,腰部嚴重扭曲變形,手指頭也被顯微鏡的箱子壓折了,人也因為受傷和冰凍導致昏迷。

圖為1958年陸宗智等8名軍醫進藏路途中合影。

蒼穹不掩英雄淚

事故的第三天,被送到醫院的陸宗智才睜開雙眼,看著旁邊的張愛菊,他用微弱的聲音問道:顯微鏡沒壞吧?張愛菊和在場的人都哭了,他們知道此時此刻,這架由周恩來總理特批的顯微鏡,就是老陸的一切。

陸宗智在退休后回到北京,由于運送顯微鏡的事故造成腰部嚴重側彎,留下后遺癥,腰腿非常不好,不能長時間行走、站立,因此一直未能回西藏看看,但是他對幾十年的青藏高原工作生涯義無反顧,毫不后悔,且充滿了懷念。2016年1月8日,他離開了世界,臨走前,他還未來得及處理好家中的很多事務,卻還心系青藏高原。

女兒和兒子們回憶,在父親臨去世前的兩個月間,父親經常嘴里絮叨著“大眼睛”,伴隨著眼角掩不住的滴滴熱淚,問及母親才知道,“大眼睛”是他給那架顯微鏡起的愛稱。

幾十年來,全國各地進入青藏高原工作、旅游的人不計其數,大部分人在去之前都會做一些準備,包括體檢身體、了解高反的癥狀和如何緩解高反等,這當中有很多檢查、培訓內容是幾十年前陸宗智帶領醫療團隊用自己的身體去體驗,總結的經驗,其中,這臺用生命保護的顯微鏡功不可沒。

感動中國的人

陸宗智所代表的新中國成立后第一批進藏的8名軍醫和工作人員不到2年就有3人犧牲于青藏高原的雪峰與荒灘中,其他人的身體也都有健康問題,但是他們都無怨無悔,他們都是可以感動中國的人。

十世班禪大師曾贊他道:老陸,你是對西藏人民是有很大貢獻的人。

時任西藏自治區黨委書記的伍精華同志曾說過:陸宗智同志為代表的老一代建藏先驅者,獻了青春、獻兒孫。一家為青藏高原的建設付出了很多,為赴藏工作的人和當地百姓解除了很多病痛,也奠定了青藏高原地區醫療保障體系的基礎。

西藏駐北京辦事處書記趙國慶在看望陸宗智遺孀張愛菊女士時表示,陸醫生一家將幾十年的時光貢獻給了西藏,西藏不會忘記,國家不會忘記,我們都由衷充滿敬意。

圖為西藏駐京辦書記趙國慶探望張愛菊女士。

西藏自治區原交通廳廳長王兆潭與陸宗智共同在西藏工作多年,他說,陸宗智是一位合格的醫生,更是一位親人,他用高超的醫術保障了我們的健康,也為青藏高原的建設和發展奠定了基礎,提供了無價的財富。他不僅治愈很多病人,尤其在他理性、專業的意見下,很多人沒有上高原,沒有發生嚴重的身體病變,更難能可貴的是,他專業嚴謹的工作態度、高尚的醫德!

陸宗智的兒子陸瑞東先生表示,自己從小跟隨父母在青藏高原生活多年,也有脈管炎、肺部積液等疾病,小時候他也怨恨過父母,為什么讓自己在那地方生活?長大以后,他知道了父母之所以去青藏高原工作,是因為那是祖國的領土,必須要有人去奉獻,去保護!他的父親更是受到了周恩來總理的當面囑托,因此他為自己的父母感到自豪,也為自己的經歷感到自豪,更向往著疫情過后,能陪著母親再去他出生地青藏高原看看,替父親撫摸一下那里的山河、戈壁灘、皚皚白雪,還有那一架被父親稱為“大眼睛”的顯微鏡。

陸宗智最疼愛孫子陸晟林,從小教育他學習傳統文化,長大做對國家有用的人。懵懂的孩子牢牢記住了爺爺的教誨,在知道了爺爺奶奶為西藏奉獻青春的事跡后,潸然淚下,表示長大后一定要去青藏高原,探尋爺爺當年的足跡,并即興朗誦了一首自己創作的詩,雖然言語和平仄仍顯稚嫩,卻道出了祖孫三代人對青藏高原的感情和中華民族承傳的一份精神:

置身青藏恨天低,巍巍大地人心齊。蒼穹不掩英雄淚,建我中華世代襲!