西藏自治區黨委統戰部版權所有????藏ICP備18000039號-1????

藏公網安備 54010202000133號

“我想去內地學習,懇求您幫幫我。”渴求的話語雖已過去64年,但西藏民族大學退休教師陳欽甫仍記憶猶新。那是一個名叫白瑪次仁的孤兒,在西藏太昭宗(現西藏自治區林芝市工布江達縣)一個頭人家放牛羊。沒有人身自由的他想要去學習,除了問詢父母還要求得頭人同意。

“我想幫他,可是按照《十七條協議》的規定,很難。”幾經努力,白瑪次仁如愿跟隨陳欽甫,成為中共西藏塔公(現林芝)分工委藏族學院訓練班的一名學員。西藏和平解放后,為培養適應西藏革命和建設需要的民族干部,一批批學員被送往內地學習,白瑪次仁也在1957年如愿踏上了內地求學路。

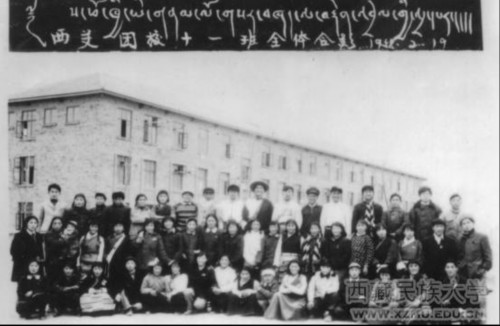

圖為1958年春節,西藏團校十一班師生在陜西省寶雞市虢鎮教學樓前合影。第二排右一為陳欽甫,右二為白瑪次仁

圖為2019年9月,佩戴“慶祝中華人民共和國成立70周年”紀念章的陳欽甫

改變:中央指示內地辦學

“白瑪次仁本可以早一年去內地學習的,可他不愿意,表示要和我在一起。”“一同去內地”的機會終于在1957年6月盼來了。

根據毛澤東主席提出的西藏工作方針和“西藏也要設立大學”的重要指示,1957年3月5日,中央決定西藏在內地辦學;同年6月,中共西藏工委正式決定籌建學校。學校籌建過程中,陳欽甫接到任務:去北京中央團校學習,同時兼顧帶領林芝地區(今林芝市)60名藏族學生去內地學習。

帶領學生來到拉薩后,陳欽甫本以為任務圓滿完成了,哪成想任務并沒有結束。不能去中央團校學習了,要帶著這批學生到蘭州。從解放華北、淮海戰役、渡江戰役、解放華中南、解放大西南等戰役中一路走過來的十八軍老戰士陳欽甫自然是服從組織安排的。“這不僅改變了我的行程,也改變了我的一生”。

同樣改變一生的,還有白瑪次仁和他的同學們。

60余人的隊伍繼續從拉薩啟程,汽車一路駛過那曲、格爾木、柳園、山丹等地。經過十余天的顛簸,1957年7月17日,一行人終于抵達甘肅蘭州。“白瑪次仁擔任臨時班長,乘車途中,他協助我做了許多工作。”

啟程:翻山越嶺的求學路

從世界屋脊到渭水之濱,公路里程近2800公里,為了抵達這里,陳欽甫和白瑪次仁一行人經歷了近半年的艱辛。

籌建學校過程中,西藏團校和西藏公學的校址分別設在青海省上王莊和甘肅省山丹縣。因學校尚在籌備,西藏團校的600多名師生集中住在蘭州大眾飯店。

“去上王莊考察回來的同志們匯報說,那里沒有可供學生居住的宿舍,氣候也不好,風沙大,偏僻荒涼。”師生們聽后反應強烈,都不愿意去。找不到合適的校址,大家只得繼續住在蘭州。

住了3個月,校址終于有信了:陜西省寶雞市虢鎮264技校可以作為校址。又一場“遷徙”開始了,分布在蘭州、昌都、雅安等地的師生們迅速集中到虢鎮。白瑪次仁也被編入西藏團校第十一班。

差不多同一時間,中央同意將原西北工業學院咸陽校址全部轉給西藏工委作西藏公學和西藏團校的校址。1958年3月中旬,西藏團校由寶雞虢鎮遷到咸陽校址,團校保留原建制,接受西藏團工委和西藏公學黨委雙重領導。

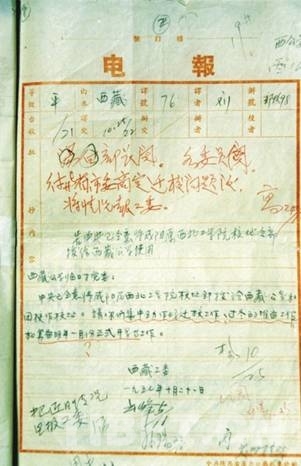

圖為告中央已同意將咸陽原西北工學院校址全部撥給西藏公學、西藏團校使用的電報

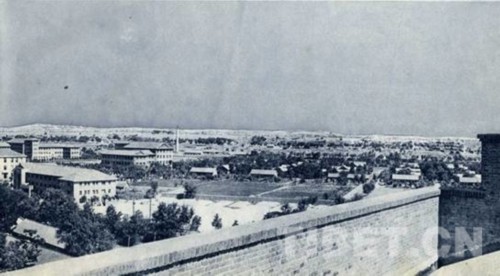

圖為西藏公學、西藏團校早期校景

學習:刻苦努力處處帶頭

在西藏團校籌建和建校伊始,學校遇到了不少困難。“衣、食、住、行,后勤保障和教學方面困難重重。”陳欽甫說起這些問題的解決方法時談到,一方面是自己想辦法克服,另外一方面則得益于當地黨政部門的支持。

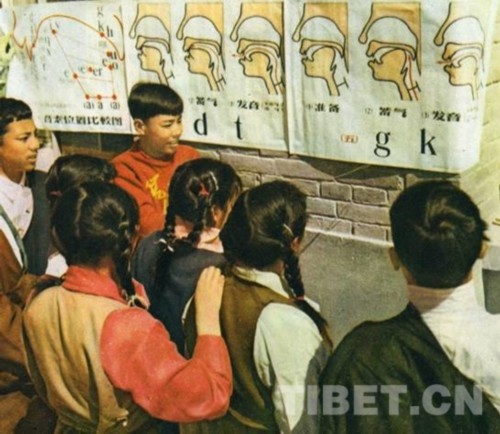

籌建工作基本就緒,學生渡過“生活關”后,學校正式開課了。“首先就是通過漢語拼音學習漢語和漢字。”為了配合漢語拼音的學習,學校在教室、走廊、食堂等地張貼懸掛《拼音方案》學習掛圖,讓學生們迅速提高漢語文水平,為下一步繼續學習打下基礎。

作為班長的白瑪次仁學習上很刻苦,生活上也是嚴格要求自己。每天早上學校廣播一響,他第一個起床,帶領全班學生跑步出操;晚上熄燈后,他總是陪陳欽甫逐個宿舍檢查完人數后才去睡覺。

學校遷到咸陽校址后,經過數月準備,1958年9月15日,西藏公學和西藏團校舉行了隆重的開學典禮,同白瑪次仁一樣從雪域高原奔赴內地的3000多名學員在咸陽開始繼續學習文化知識,同時接受民族宗教觀、愛國主義等專題教育。

圖為學校師生載歌載舞歡慶開學

圖為學生學習拼音

圖為學校老師關愛學生,深夜查看學生宿舍,為學生蓋被子

分別:師恩永記銘刻于心

1959年3月,西藏地方政府中的上層反動分子,違背歷史潮流和西藏廣大人民的意愿,公然撕毀《十七條協議》,發動全面武裝叛亂。西藏團校、西藏公學的2000多名師生奔赴平叛斗爭前線,成為西藏民主改革和社會主義新西藏建設的重要力量。

“出發前,白瑪次仁特地到家里和我告別。” 白瑪次仁含著眼淚緊緊握住陳欽甫的手說:“謝謝老師,是你把我領上了革命的道路,感謝老師對我無微不至的關心照顧,我不會忘記學校、黨組織的培養教育。”

火車快要開了,站臺上擠滿了歡送進藏師生的老師和同學們。“列車滿載著一個個熟悉的面孔,轉眼便消失在我們的視野之中。從此,我和白瑪次仁同學分別了。”

圖為送別師生進藏的火車開動,留校師生們向他們揮手告別

圖為進藏師生將種子帶回西藏,讓它們在家鄉土地上開花結果

1959年9月7日,隨著西藏團校合編到西藏公學一部,那段歷經蘭州、虢鎮、咸陽的西藏團校也成了短暫過往。“記憶沒有被封存,那些和學生們同吃、同住、同勞動、同學習的日子永遠難忘記。”

西藏公學第一批學員、原西藏自治區黨委副書記、全國婦聯副主席巴桑曾撰文回憶說,在校一年多的學習、生活和勞動情況印象很深,對爾后的人生道路奠定了很好的基礎。學校領導和老師們無微不至的關心和愛護,讓她感到不是親人勝似親人。

伴隨著西

藏波瀾壯闊的民主改革,西藏公學也逐步實現了從干部培養到專業教育的轉化,奠定了光輝而獨特的歷史地位。時至今日,一代代西藏民大人始終不忘初心,繼續鑄造著西藏高等教育的光輝。(中國西藏網 記者/王淑 王媛媛 圖片由西藏民族大學提供)