西藏自治區黨委統戰部版權所有????藏ICP備18000039號-1????

藏公網安備 54010202000133號

西藏民主改革前,有一類農奴,被稱為“朗生”。“朗生”,藏語意為“家里養的”,其實就是“家奴”的意思,他們沒有任何生產資料、沒有絲毫人身權利,被農奴主視為“會說話的牲畜”。西藏民主改革后,朗生有了自己的土地、房屋和牲畜,翻身當家做主。

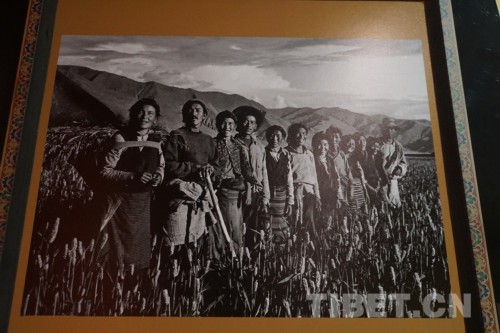

圖為西藏第一個由翻身農奴組織起來的農業生產互助組——朗生互助組。 攝影:陳宗烈 翻拍:孫健

1961年,西藏農民為發展生產,紛紛組織互助組。但是,在西藏自治區山南市乃東縣桑嘎村的11戶“朗生”,卻被排斥在互助組之外。為什么沒有人要呢?因為“朗生”是溫谿(又叫“谿卡”,意為莊園)領主的“家奴”,他們做傭人、當馬夫、放牧牛羊、紡線織布、打掃洗滌作雜務,農忙時分擔粗活、重活,卻不懂農業生產技術。西藏民主改革后,他們雖分得了土地,但生活仍然貧窮,不但缺少技術,還缺乏耕牛、農具,甚至連種子、口糧都拿不出來。因為怕被連累,所以很多人都不愿意和“朗生”們一組。

這時,其中的次仁拉姆對其他人說,“人家不要算了,我們要有骨氣,自己好好干。只要跟別人學習,不要怕苦和累,我們的日子肯定會好起來的!”

在次仁拉姆的鼓勵和帶領下,桑嘎村成立了第一個“朗生互助組”。他們認真學習務農,掌握了一整套莊稼活。經過三年艱苦奮斗,這些“朗生”們終于取得了農業和牧業生產雙豐收,依靠自己的力量擺脫了貧困,實現了豐衣足食。后來,這個“朗生互助組”被西藏自治區評為先進集體,譽稱“百萬翻身農奴的好榜樣”;而那位堅強自信的女子次仁拉姆,還光榮地當上了全國農業勞動模范。

“聽說了這個消息,我們單位決定去采訪一下,我恰巧被安排在次仁拉姆家。”在陳宗烈看來,次仁拉姆是一個“才女”。“她雖然不太識字,但腦子很靈活。對于我們宣傳的土地政策,都能熟記,還能講得頭頭是道,她組織的互助組成為西藏自治區評選的先進集體和全區百萬翻身農奴的榜樣。”

據說,前幾年,為了紀念和感謝當年的“朗生互助組”,當時那11戶“朗生”的兒孫輩們齊聚一堂,為次仁拉姆祝壽,并和她一起拍了張全家福。(中國西藏網 記者/孫健)