西藏自治區黨委統戰部版權所有????藏ICP備18000039號-1????

藏公網安備 54010202000133號

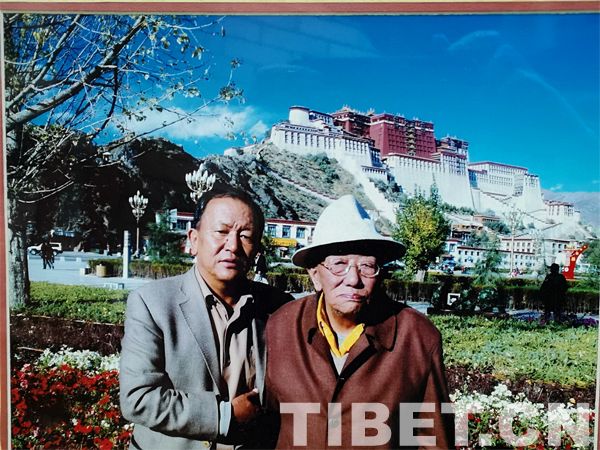

丹朗(左)與父親貢巴薩(右)

拉薩西北郊的堪培烏孜山下,有一座貢巴薩寺,曾經是一座規模不小的寺廟。隔著拉薩濕地往南看,可以清楚地看到布達拉宮,背后山溝里生長著繁茂的綠樹鮮花,山下有大片的寺屬土地。第四世貢巴薩活佛在這里生養了五個子女。丹增朗杰是他的長子,生于1950年。熟悉他的朋友及同仁都稱呼他為丹朗。丹朗一歲的時候,西藏歷史上發生了驚天動地的大事——中央人民政府與西藏地方政府簽訂了和平解放西藏辦法的“十七條協議”。丹朗說,那時候他太小,但還隱約有一點印象。他家別墅旁的平房里,住進了八九十個士兵,那是首批進藏的人民解放軍,應當是進軍西藏部隊的先遣隊。

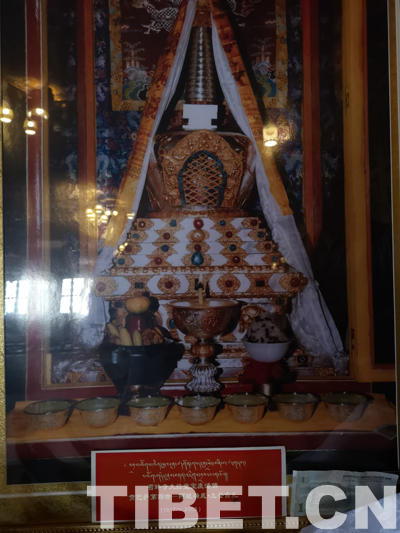

貢巴薩寺

貢巴薩寺始建于七世班禪時期即公元十八世紀,其最大的主寺在現在外蒙古地區。貢巴薩•土登吉扎是這座寺院的第四世活佛,1917年生于朗縣,5歲時被認定為貢巴薩活佛轉世。貢巴薩•土登吉扎19歲時,蒙古貢巴薩寺院大管家多次來函,要求貢巴薩活佛到蒙古接管寺院事宜。此時恰逢喜饒嘉措大師應國民政府教育部和蒙藏委員會的邀請,于是貢巴薩•土登吉扎陪同大師,由拉薩出發,取道印度,途經香港、上海到達南京。貢巴薩•土登吉扎準備借此機會前往蒙古處理在蒙古的貢巴薩寺院一事。然而,1937年7月7日,爆發了震驚中外的盧溝橋事變,日本侵略軍發動了對華全面戰爭,國民政府即派出一個護衛隊,將喜饒嘉措大師、貢巴薩活佛一行輾轉護送至西寧,交馬步芳部護送回藏。貢巴薩活佛在內地的經歷和喜饒嘉措大師的教誨,使他對西藏與祖國關系有了最初的感知和認識。

丹珍朗杰后來才知道,“十七條協議”簽訂之后,張經武將軍受中央委派,作為中央代表,一行共計十二人,繞行香港、印度,從亞東進入西藏,會見了當時正在那里準備出走印度的十四世達賴喇嘛。兩人見面后,張經武介紹了協議簽訂的經過和具體內容,轉交了毛澤東主席給達賴喇嘛的親筆信,隨后十四世達賴喇嘛回到拉薩,接受了“十七條協議”。張經武也進入了拉薩,當時住在一處叫赤莫的院落里,但由于藏軍嚴格把守,外人不得與之接觸。貢巴薩活佛得知,張代表的藏文翻譯叫朋措扎西(即彭哲),是青海人,曾經受教于藏傳佛教大師喜饒嘉措,而貢巴薩活佛也曾是喜饒嘉措大師的大弟子,因此,可以算是同門弟子。貢巴薩活佛便以探望師兄為名,帶著當時拉薩少有的水果和蔬菜,還有番茄,來到赤莫銀巴大院,見到了他的同學朋措扎西,并由他引薦拜會了張經武代表。此后,貢巴薩與十八軍首長建立了親密的關系。因此,首批進藏的先遣人員,最早就在貢巴薩大院落腳。不久,又進來四五百人,可能是一個團,房屋住不下這么多人,貢巴薩活佛便請部隊在自家寺廟前的草地上扎下帳篷。那塊草地鄰近拉薩濕地,與布達拉宮遙遙相望。據說,當時噶廈政府的人還拿著望遠鏡監視這邊的動靜。在西藏尚未進行民主改革、仍然是舊政權時,如此厚待“紅漢人”,把解放軍迎進自己家中,是相當危險的事情,甚至是殺頭之罪。

丹朗記得,他四五歲的時候,駐藏人民解放軍還會派出吉普車,來接他們家人到營地去參加節日聯歡。在他父親的協調和支持下,哲蚌寺將西郊諾堆林卡的閑置土地賣給解放軍,建立了現在的“七一”農場和“八一”農場。解放軍官兵遵照毛澤東主席的命令,“進軍西藏,不吃地方”,在購買的這片土地上開展生產自給。貢巴薩活佛隨后就到解放軍的“七一”農場里,教授解放軍藏語文,成了一名藏文教師。貢巴薩也會在休息日或節日,把十八軍首長請到家里來做客,客人們還會給丹增朗杰這樣的孩子一些小禮物。

在丹朗9歲時,拉薩的局勢變得十分緊張,即使他只是一個孩子,也能夠感受到當時的白色恐怖。1959年3月,事態一觸即發。派出的偵察人員,其實就是丹增朗杰的侍傭,從八廓街打探返回,帶來的都是外面叛亂人員集結鬧事的消息,氣焰十分囂張。當時,貢巴薩一家住在臨近拉薩河的藏族干部學校,貢巴薩活佛擔任了藏干校的總務處長。丹朗說,那幾天,解放軍全副武裝,嚴陣以待,父親貢巴薩活佛也是槍不離身。除了長槍短槍外,藏干校的干部還每人配發了兩枚手榴彈。因為一時找不到手榴彈袋,父親讓丹朗騎著很罕見的三槍牌自行車,當時丹朗個子還小,只能斜蹬著自行車架,到藏干校馬車隊縫紉處,用白色帆布做了一個簡易的彈袋,裝上那兩枚手榴彈挎在腰間。丹朗在外面沿街看到的狀態非常恐怖,正如他父親所說,如果讓叛亂分子得逞,他們全家肯定都要遭殃。

應該是3月19號那天夜間,解放軍通知藏干校所有家屬人員,晚上睡覺不能脫衣服,隨時可能有情況發生。丹朗說,那會兒是小孩,不懂得害怕,反而很興奮,等待著情況的出現。可沒熬多大一會兒,還是睡著了。大概是午夜,被一陣激烈的槍聲驚醒了,解放軍把所有家屬人員全部帶進事先挖好的戰壕。丹朗他們還會偶爾伸著腦袋向外探看,但馬上就被流彈嚇得縮回來。緊張的局勢沒有持續超過兩天,拉薩的叛亂基本被平息,丹朗他們走出壕溝,感覺天已經變了,叛軍已經撤逃,勝利的旗幟在飄揚。父親貢巴薩活佛則帶領著解放軍部隊去往墨竹工卡一帶,繼續平息叛亂的戰斗了。

1964年,剛過13歲的丹朗,坐著汽車從拉薩出發,經過十幾天的顛簸,到柳園換乘火車,終于來到陜西咸陽西藏公學,成為預科班的一名學生。他喜好繪畫,幾個同樣喜好的學生,成為預科班學生中的美術愛好者,后來就成了學校美術組一員了。民族學院的正規學習不到兩年時間,“文化大革命”開始了。丹朗記得,那天發“紅衛兵”袖章,全班的人都有,只有他一個人因為出身貴族,沒有得到紅袖章。為此,他十分沮喪。但后來群眾分成兩大派組織,也就不管什么出身了,他參加了“農奴戟”,算是一個“保皇派”吧。他的美術天份,在文革當中的黑板報、墻報、專欄上得到了發揮。丹朗由此也與同學當中的美術愛好者結成了朋友,后來一起在西藏從事美術工作。

1965年西藏公學改為西藏民族學院。1970年8月,丹朗畢業回到西藏。畢業分配時,他主動向學校申請要到最艱苦的地方去工作,于是被分配到拉薩汽車修配廠,當上了一名翻砂工,澆鑄汽車的配件。據說,他一天能澆鑄12個配件,每個配件能賣1000塊錢左右,但他每月的工資只有42元,丹朗感覺到產業工人是特別能夠創造效益的。翻砂工沒干多久,丹朗被抽調到廠里的“大批判組”,還是做他的美術工作。他畫得最多的是毛主席像,后來還畫過華主席像。曾經是把鄧小平的像當作大批判當中的漫畫,后來又成為正面形象,后來鄧被再次打倒,又成了漫畫,再后來又成了正面形象。

兩年后,丹朗被調到剛成立不久的西藏人民出版社,專門從事圖書裝幀設計及美術編輯工作。此時,為西藏的革命作出過貢獻的父親貢巴薩活佛,已經是自治區政協副主席了。父親把原屬于貢巴薩寺院的全部物件,基本上都捐贈給國家了。當他母親提醒他是不是要給孩子們留點什么時,父親說,只要是他們跟著共產黨,他們都有自己的手腳,還擔心沒飯吃啊?!

作為貢巴薩主席的后代,又曾擔任過多年的黨支部書記,組織上還是很看重丹朗的。從80年代到90年代,組織上有意培養提拔使用丹增朗杰,相關部門很正式地安排談話,但他非常喜歡自己的專業,擔心有了什么級別的行政職務會把美術專業給荒廢了,他委婉而又堅決地辭謝了組織的好意,一直做著美編室主任。那一陣,拉薩業內就有傳聞說,出版社有一個“傻帽”,給烏紗帽都不要。丹增朗杰笑笑,他就是那個“傻帽”,他真的不想當官,只想做好自己的業務工作。

2008年貢巴薩主席以92歲高齡辭世,當時國家最高領導人立即打來電話表示哀悼并問候家人。黨和政府一直把最早支持解放軍進藏的老人掛在心中。老人去世后,政府撥出專款購買黃金白銀,作為貢巴薩第四世活佛按照藏傳佛教儀軌在哲蚌寺密宗院為他修建了靈塔。

丹朗自己現在也退休了,他還是喜歡自己的專業,經常自己開著車到西藏各地去采風寫生,沒事的時候就到他在太陽島上的一處畫室畫畫。他的油畫《珠穆朗瑪》被人民大會堂收藏。在自治區黨政部門等眾多重要場所均有他創作繪制的油畫作品。他是西藏百萬農奴解放日徽章的設計者、是自治區成立四十周年大慶、西藏民主改革五十周年、西藏自治區成立六十周年等大慶徽標的中標設計者。

貢巴薩•丹增朗杰

我與丹朗相識于西藏收藏家協會的會議上。他是常務副會長。我問他有什么收藏,他告訴我,自己并沒有什么收藏,但前任的會長們說,你這個人就是最大的收藏啊!丹朗是西藏自治區外宣品審定專家組成員、是西藏畫院副院長、油畫學會副主席。去年,他找到我,希望能在我們西藏牦牛博物館舉辦一次油畫展覽,我們欣然同意,那是一次很有質量和水平的一場展覽。日前,丹朗開車帶著我,來到貢巴薩寺。原來的貢巴薩寺已經在“文革”中被毀了,現在是重建的新寺,也算是貢巴薩的家寺了。為祭奠父親,寺里的佛像是他們兄妹自己出資請的,平日里都是哲蚌寺管理著,逢到宗教節日,家人都會到這里來祭奠老父親。過去的古樹都沒有了,只剩下幾棵老的桃樹,現在市政部門正在種植新的樹苗和花草。前兩年,拉薩市修建北環路,正好經過寺前,政府指示設計部門,修改圖紙,北環路繞行了60米,以示對這座寺廟的保護,體現對貢巴薩活佛的尊重。(中國西藏網 文、供圖/亞格博)

[桑旦拉卓讀后感]

伍德羅•威爾遜的一句名言是:“我們因夢想而偉大,所有的成功者都是大夢想家。”丹朗先生雖經歷了幾次政治和時代的變遷,但外在環境的變化未能影響到他對藝術夢想的追求,甚至對藝術的熱愛有增無減。在我們的生活中因為一個“現實”的借口,很多人拋棄了自己的夢想、遺忘了自己的所愛,面對現實的同時不知不覺的迷失了自己,再也找不回自己真正的方向了。這是多么可悲的事,但很多人正在經歷著…...

丹朗先生在有權有勢的貴族生活和有藝術氣氛的平民生活,兩種不同的生活狀態中選擇了后者,選擇了聽從自己內心的聲音,有多少人能做到這點?有些人調侃說丹郎先生是“傻帽”,其實我認為真正的“傻帽”,是抵擋不住外在的誘惑從而放棄自己內心的人,面對物質從而放棄靈魂的人。我想在這里致敬像丹郎先生一樣有夢想,并為之付出真正的行動,讓它成為神圣事業的人們。

是您們讓世界變得更精彩!

在我寫的形色藏人的每一篇后面,都有我的養女桑旦拉卓寫的讀后感。至于桑旦拉卓怎樣成為我的養女,這篇以往的文章中可以看到——2008年第5期《十月》雜志《悲傷西藏》 。